躯体工事ってどんなもの?白岩工業で行っている躯体工事のポイントを詳しく紹介!

皆さんは「躯体工事」という言葉を聞いたことがありますか?

建設業界に関わったことがない人は知らない人も多いかもしれませんが、躯体工事とは建物の全ての基礎となる骨組み工事のことを指しています。ダムや高速道路など、人々の生活を支えている大規模な建設物も必ず躯体工事が行われています。

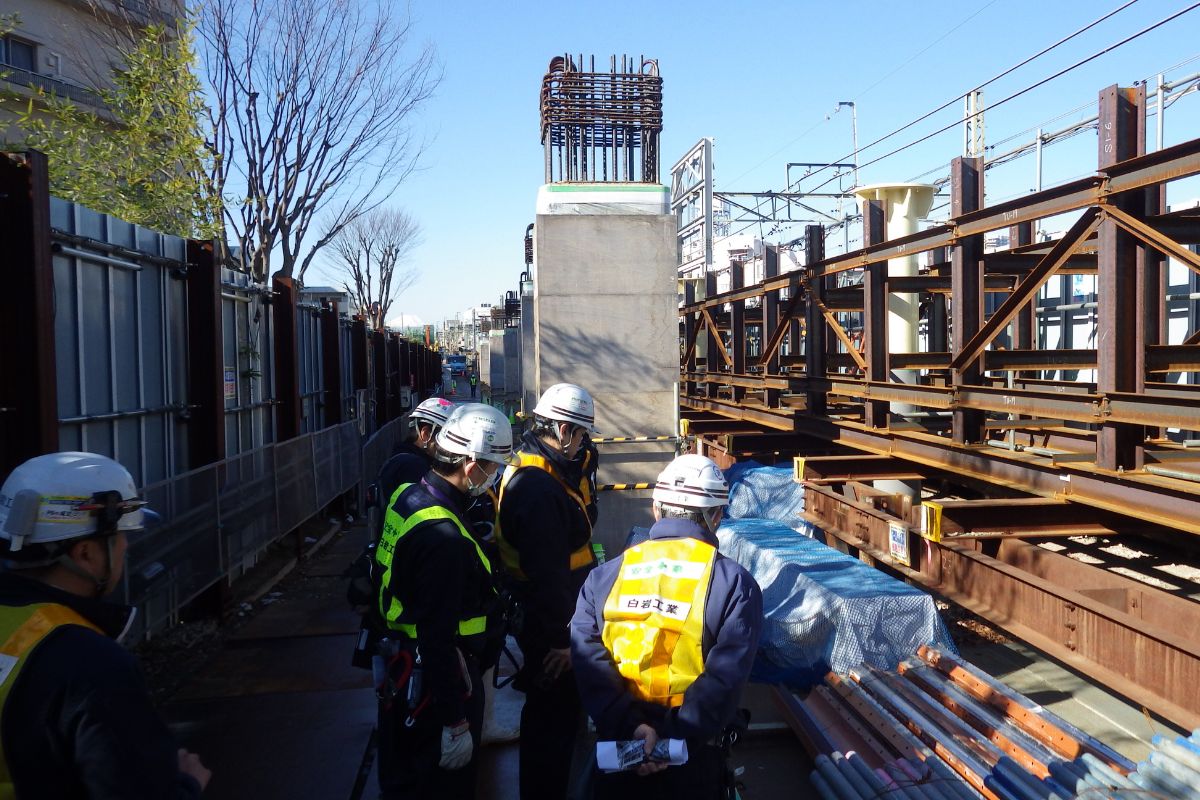

白岩工業では、建築やインフラ整備の基盤を支える大規模な躯体工事を行なっていることから、躯体工事のノウハウを持った社員が多く働いています。

今回は躯体工事について詳しくご紹介し、躯体工事の種類やポイントを解説していきます。

大きな工事現場に関わる仕事がしたいと考えている人や、建設業界に興味がある人はぜひ最後までご覧ください。

躯体工事とは

躯体工事とは建設物の構造を作る工程の工事を指し、白岩工業ではコンクリート構造物をつくることを主な業務としています。高層ビルなどの建設物や道路工事、ダム工事など、さまざまな工事現場で必ず行われている作業でもあります。躯体工事は建設物の基礎となるため、建設物全体の強度や安全性を守る上で重要な工事になります。

白岩工業が携わっている大規模なインフラ工事では、コンクリートを全ての基礎とすることによって、建設物の耐久性が高まり、地震や台風などの自然災害にも耐えうる建設物になるのです。

白岩工業では主に大規模な躯体工事現場に携わっており、鉄道やダム、上下水道、発電所などの大型のコンクリート構造物、道路工事など生活の根幹に関わるインフラを支える仕事をしています。

躯体工事を行う目的

躯体工事はさまざまな工事現場で行われていますが、どの現場においても躯体工事の品質が建設物の品質、耐久性に直結します。特に日本では地震や台風など自然災害の影響も考えられることから、より長く安全に使用できる建設物の工事が求められるのです。

基礎となる部分であるからこそ、基本的にやり直しができない作業であることも躯体工事の特徴です。

躯体工事では、コンクリート内部に設備の埋め込みをする場合もあります。ミスや不備があると内部設備に影響してしまう可能性も考えられることから、工事現場に携わる人間は常に確認を怠らず、慎重に進めていくことも求められます。

躯体工事の種類

一言で躯体工事といっても、実際に行う作業は多岐に渡ります。

工事規模はもちろん、工事を行う場所が地下か高層階かによっても、必要となる作業が異なり、現場に応じた工事方法が求められる場合も多くあります。

それだけではなく、気温や天候といった環境面や周辺の建設物の状況に応じて対応する必要があるため、躯体工事を行う職人・施工管理は多様なスキルと知識が求められるのです。

今回は躯体工事の種類についても詳しく解説していきます。

防水工事

防水工事は海面より低い地下で作業を行う際、水漏れを防止するために行われる工事です。

躯体工事を行うにあたってコンクリートに水が入ってしまうことが懸念される場所では、躯体工事の前段階として欠かせない工程となります。

第一段階である防水工事ではゴムやスプレーなど比較的簡易的な素材で施された防水に対し、それを保護するためにコンクリートなどで処理をすることから始まります。

コンクリート処理を施すことで、防水工事の保護が行われ、地下に必要となる材料を搬入できるようになるのです。

防水工事が行われてから初めて、躯体工事が始められるようになります。

鉄筋工事

コンクリート構造物には、コンクリートの強度を高めるために鉄筋が中に入っております。

鉄筋工事はコンクリートの強度を高めるための骨組みとなる、鉄筋を組み立てる作業です。

鉄筋工事において大切なことは、組み立てる上でズレや設置部分のゆるみがないようにすることです。コンクリートの土台となる鉄筋に不備が発生すると建設物の品質不良に直結します。

まずは、工事を行う前に現場の測量を行い、全体のマーキング作業を行います。鉄筋工事を行う段階でズレが発生しないよう、鉄筋を組み立てる区画を明確に設定し、スキルを持った現場の作業員が鉄筋同士を結束線で結びつける作業を行なっていきます。

型枠工事

型枠工事は、コンクリートを流し込むための型を設置する工事です。

コンクリートを流し入れる際に何tもの圧力がかかる型枠は、安全かつ適切なサイズで工事を行うために高い強度が求められます。そのため、型枠同士の溶接や型枠と壁をセパレートで固定する作業を行い、ズレが発生しないように慎重な工事を行うのです。

セパレートや溶接が不足してしまうと、コンクリートの圧力に耐えることができず、現場で働く上で危険を伴います。また、工事の際に型枠がズレてしまうと、決まった区画の内部に建設物を作ることも難しくなります。

足場工事

足場工事は作業のために安全な足場を設置する工事を指します。

工事現場によっては地下や高所など環境が異なるため、全ての作業を行う作業員の安全を守り、スムーズに工事を進めるためには必ず足場が必要となっています。

足場の種類は現場によって異なり、転落事故を防ぐためにも安全基準が定められている工事です。例えば、マンションや高層ビルといった建築現場では一般的に建物に沿った足場を建てられることが多くあります。

一方で、高速道路やダム工事、橋梁工事といった足場を地面に建てることが難しい現場では、吊り足場と呼ばれる上から吊り下げる形で足場が設置されるなど、場所に応じた足場を検討する必要があるのです。

支保工工事

支保工工事は、建物の上階を支えるための仮設支柱を設置する工事です。

ビルの二階部分にコンクリート打設工事を行う際、上部の重みを受けるために仮設支柱を作る型枠支保工工事や、土木現場で土壁の崩壊や土砂崩れなどを防ぐ役割を果たす土止め支保工などがあります。工事現場で安全に作業を行うためには欠かせない工事です。

足場工事と混同されがちですが、支保工工事はコンクリートや土砂を固定する躯体工事の作業を補佐する役割があります。一方で、足場工事は作業員が作業を行うために設置されるため、安全に関するさまざまな規定がある点で異なるといえます。

コンクリート打設工事

コンクリート打設工事では型枠の中にコンクリートを流し入れ、固めていきます。

コンクリートを流し入れるまでの準備段階としてもさまざまな工事工程がありますが、建設物を作る上で最も品質が問われる工程はコンクリート打設工事です。

コンクリートの表面にできてしまう気泡(痘痕(あばた))や、コンクリートの骨材である砂利が一部に集まってしまう不良(ジャンカ)ができてしまうと、建設物全体の強度にも問題が起きてしまう可能性があります。また、コンクリート打設工事を行う際は、型枠の隅までコンクリートを流し入れることが求められます。

コンクリート打設は建設物の大きさや厚さに合わせ、数回に分けて打設することが多くあります。そのため、現場の環境に応じて打設方法を選択し、予算や施工計画に合わせて適切なコンクリート打設を行っていく必要があります。

躯体工事のポイント

躯体工事を行う上でも、QCDSEの5つである品質、原価、工期工程、安全、環境に配慮することは必ず求められます。

QCDSEは質の高い建設物を、決まっている予算、工期を遵守して、建設現場における安全性と環境にも配慮しながら完成させることの重要性を意味しています。中でも現場で働く作業員の安全を守ることは最も重要だといえます。

今回は躯体工事を行う際のポイントをそれぞれ解説していきます。

QCDSEについてはこちらも合わせてご覧ください。

QCDSEについて知ろう! 施工管理における優先順位や取り組みを徹底解説

現場の安全に配慮した工事

QCDSEの観点において、現場で大切なことは働く人たちの安全を守ることです。QCDSEにおけるS(Safety)ですね。それぞれの工事で起こりうる危険性を把握し、慎重に現場管理を行うことは安全を守るだけではなく、スムーズな工事の進行にもつながります。特にさまざまな資材を取り扱ったりい、危険な作業も伴う現場では事前に危険な箇所を確認し、事故やケガを回避するような作業方法で進めていきます。そのため、意識的に危険なポイントを確認し、抑えておくことが重要となります。

また、工事を行う季節や環境に合わせた対策を行うことも求められます。

夏の熱中症や脱水症状、狭い場所での作業で発生する酸素欠乏など確認するべきポイントは多くあります。常に現場全体を把握し、働く人々の体調や状況を見ながら工事を進めていくことが最も大切です。

建設物の品質を維持する

躯体工事はさまざまな工程が行われるため、一度で終わる作業はありません。

そのため、一つひとつの工事で高い品質が求められ、どの作業においてもミスが発生しないことが求められるのです。

品質においてはコンクリートの質を維持することだけではなく、建設物に対して事前に寸法や、作業のズレの許容値を把握しておくことも大切です。工事前に決められている建設物の区画やコンクリートの厚みがズレてしまうと、躯体工事だけでなく、建設物全体の工程や工期、原価まで大きく影響が出てしまうことからも手戻りがない工事が必要となります。

やり直しができない作業ではより一層細かな確認作業が求められます。

作業場所に応じた対応

躯体工事を行う現場は地下や高所、暗所など条件が異なります。

作業場所に応じて工事内容・工事規模だけではなく、注意するべきポイントまで大きく変わってくることから、目の前で行う作業に大してしっかりと向き合う必要があります。

例えば、作業を行うために狭い場所へ人が入っていく必要がある場所では、人の安全を守りつつ、体力や人数を考えながら適切な配置を行うことが求められます。躯体工事は人の手で行われる作業だからこそ、細心の注意を払って作業を進める必要があるのです。

また、場所による環境の違いだけではなく、時期によって暑さ、寒さといった気候や、雨、雪といった天候も異なるため、周辺環境まで注意が必要です。

環境に注意が必要

安全において作業環境に注意が必要なだけではなく、コンクリートの打設を行う上では特に温度や湿度、天気まで注意する必要があります。

例えば、夏の暑い時期のコンクリートは固まりやすく、コンクリートの打設中に配管が詰まってしまったり、次にコンクリートを打設する前に流し入れたコンクリートが固まり、層になってしまうコールドジョイントが発生する可能性があります。

反対に、冬や寒い地域ではコンクリートが固まりにくく、ビニールシートやヒーターを活用して温める必要があるのです。

作業場所によって異なる環境だからこそ、躯体工事は注意が必要です。しかし、工期・工程によっては作業日時を変更することが難しい場合、その場の環境に応じてさまざまな工夫を取り入れながら工事を進める必要があります。

何十年先のことを考える「ものづくり」

建設物に不備が発生すると、強度不足や劣化の原因になります。公共交通機関や高速道路、大規模なインフラでコンクリートの崩れなど、劣化による事故が発生してしまうと大きな災害につながってしまうのです。

だからこそ、建設物の基礎となる躯体工事に関わるということはその場限りの工事を行う意識ではなく、10年後、20年後、その先の100年後まで使用できることを考えた「ものづくり」を行う必要があります。

白岩工業で行っている躯体工事

白岩工業では、大規模なインフラに関わる躯体工事を担うことが多くあります。

規模が大きいからこそ数十年単位でかかる工事も多くあり、先々を見据えて事故なく安全に、品質の高い工事を行うことが求められます。

全ての工事の基礎となる躯体工事を行う白岩工業では、外環中央JCT北側ランプ(その2)工事や横浜湘南道路トンネル工事だけではなく、渋谷再開発など多くの工事現場を手掛けています。人々の生活を支えるインフラの根幹には、一つひとつていねいに行われている工事の積み重ねがあります。

白岩工業の工事現場紹介はこちらも合わせてご覧ください。

白岩工業の現場紹介 01「外環中央JCT北側ランプ(その2)工事」

まとめ

今回は躯体工事についてご紹介し、工事のポイントを詳しく解説してきました。

白岩工業で行なっている躯体工事は鉄道やダム、上下水道、高速道路といった生活に欠かせないインフラを支える仕事です。人々の生活の根幹に関わるからこそ、長く安全に使い続けるためには、高い品質が求められるのです。

白岩工業は建設に携わる企業として、「社員が家族に誇れる会社、家族が社会に誇れる会社」を会社理念に掲げ、共感してくれる人材を求めています。

また、白岩工業は「採用と教育で日本一のサブコン」を目指しており、躯体工事に関わりたいという強い思いを持っている方を全力でサポートできる環境が整っています。